7月16日,西北师范大学文学院“重走陇原长征路·熔铸甘肃长征魂”实践团奔赴庆阳市环县,先后走访曲子革命纪念馆与八珠革命纪念馆,用青春脚步丈量红色陇原,在身临其境中感悟长征精神。

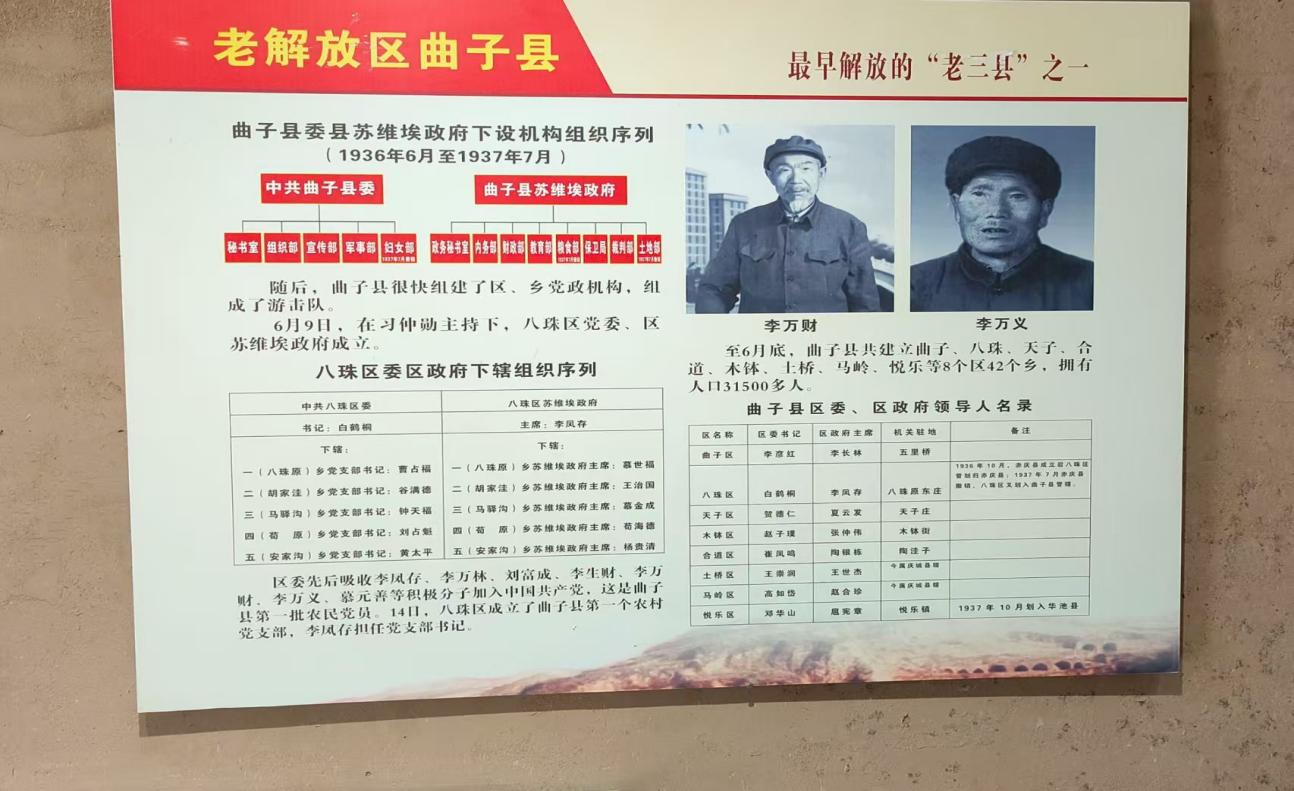

实践团成员沿着陡峭的山路,通过一段近乎陡直的台阶,登上了位于半山腰的曲子纪念馆,映入眼帘的是一排整齐的窑洞。作为展室的四个窑洞通过“地窨子”相互贯通,跟随纪念馆讲解员的脚步,师生们依次参观了“传播革命星火”“创建红色政权”“成立庆环分区”“老解放区曲子县”四大展室。纪念馆以曲子镇红色政权的发展为主线,通过讲述习仲勋、刘志丹、马锡五等老一辈无产阶级革命家的光辉事迹,再现了当地党领导人民进行伟大斗争的光荣历史和伟大历程。

穿过狭长的“地窨子”,实践团成员深刻感受到老一辈革命生活的艰难,不由感叹先烈们不屈不挠、英勇奋斗的精神和因地制宜开展斗争的革命智慧。实践队员王俊义说:“站在简陋的窑洞里,听着讲解员的深情讲述,我瞬间领悟了先辈们在艰苦环境中仍坚守信念、不断奋斗进取的精神力量。作为新时代青年,我们要铭记这段历史,将这份坚韧传承下去。”

“老解放区曲子县”板块上几位老人的身影吸引了同学们的目光。他们目光坚定,精神昂扬,讲解员介绍道:“这几位都是为曲子红色政权建设做出突出贡献的当地群众代表,面对国民党的反动统治,他们怀着一腔热血,积极带领当地民众运粮、抬担架,倾心倾力支持红军的革命斗争。”李凤存父子就是其中的代表,他们与习仲勋、刘志丹等革命领导人结下深厚友谊,成为军民一心的典范。军民鱼水的革命情谊在八珠纪念馆也有突出的展现。

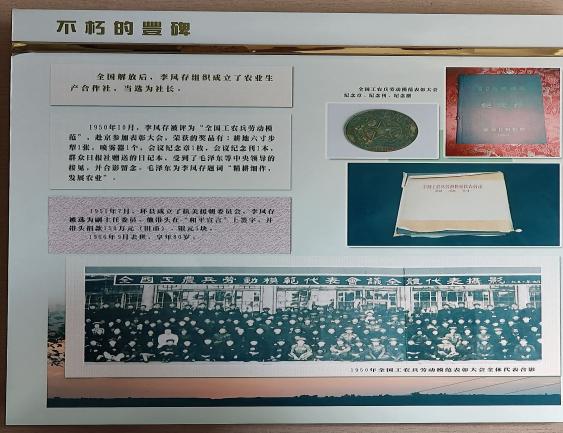

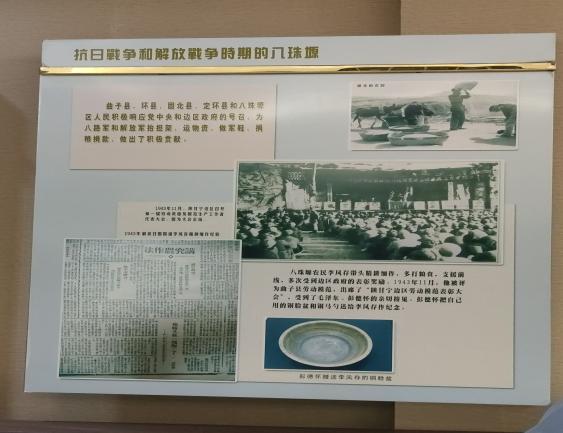

下午,实践团师生抵达八珠革命纪念馆,厚重的历史感扑面而来。在讲解员的引导下,师生依次参观了“甘陕红军在八珠塬”“中央红军在八珠塬”“抗日战争和解放战争时期的八珠塬”“不朽的丰碑”等板块。

实践团成员观看史迹文物,聆听讲解,真切触摸到了八珠塬那段滚烫的革命历史。从陕甘红军初创,到中央红军扎根,再到全民支前,八珠塬的故事里,有战斗的热血,更有‘军民一心’的温度。 队员兰博说:“实地走访红色场馆,让大家切实感受到了鲜活的革命历史,看到了革命精神是如何转化为建设力量的。”这份传承,是对陇原长征魂最生动的注脚。

馆内,一对长方形的老式红色箱子吸引了大家的注意。箱身斑驳,配有一个密码锁,密码为“锄禾日当午,汗滴禾下土,谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”,这四句诗对上了,箱子才可以打开。这正是1936年习仲勋调往关中任职时,留给当地群众李凤存的珍贵礼物。革命老物件,传递着深情厚谊,也承载着革命智慧。

走访结束后,实践团成员纷纷表示:“长征精神不再是课本里的铅字,而是触摸得到的历史、听得见的故事。”此次参观学习活动,不仅让队员们在实物与讲述中读懂陇东革命史,更激发了“以青春之笔讲好红色故事”的使命感。未来,实践团将持续深挖甘肃长征文化资源,用学术调研、故事创作等方式,让长征精神在新时代绽放光芒,真正实现“把论文写在陇原大地上,把精神融入青春血脉中”。

撰稿:周怡成、兰博

供图:王俊义、王焱坤