8月2日,由田有余副教授带队的西北师范大学文学院“寻迹平凉:周秦文脉与红色文化”实践团在平凉市博物馆开展社会实践活动,通过深度考察馆藏史前陶器、西周青铜礼器及红色革命文物,系统梳理陇东地区从周秦文明积淀到长征精神传承的历史文脉,为青年学子筑牢文化自信根基提供了鲜活课堂。

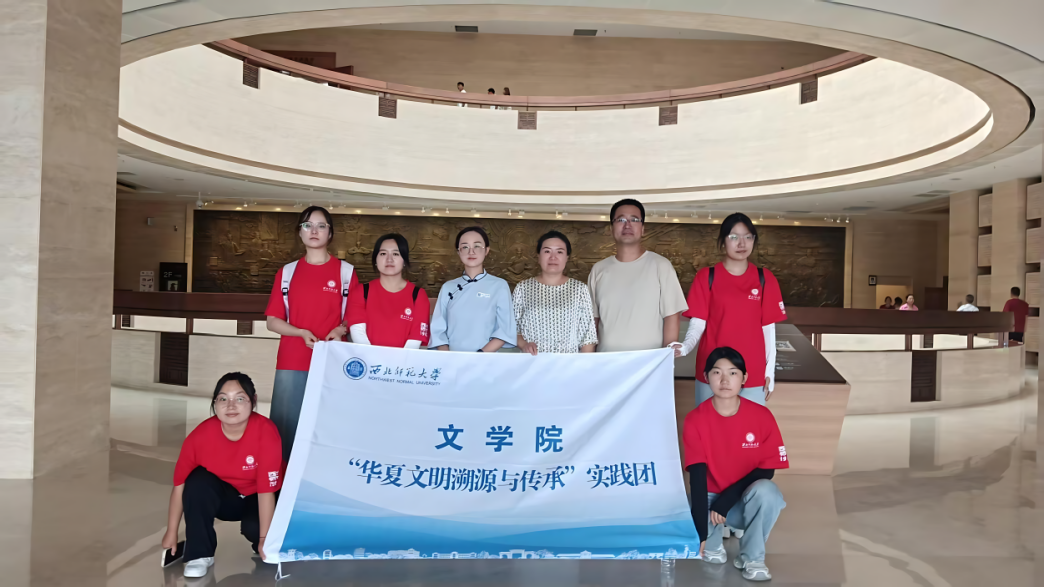

图为实践团与寇少丽主任及史老师合影

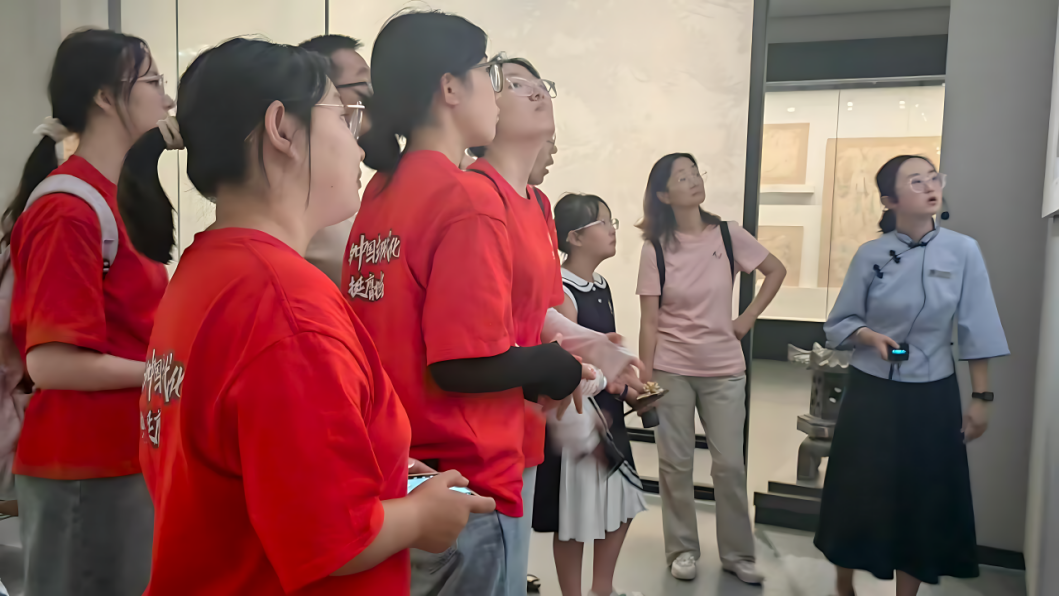

图为实践团参观学习

平凉市博物馆成立于1979年,是市级综合性历史文化博物馆,国家一级博物馆。馆藏各级各类文物14630件,其中国家珍贵文物1394件,以史前陶器、西周铜器、宋元瓷器、历代铜镜、陇东皮影、名人字画、造像艺术等最具特色。自2019年迁至新馆以来,常设特色展览有《陇宝泾华—平凉历史文化陈列》《泾河激浪—平凉革命历史陈列》《汉风藏韵—佛像艺术陈列》《道源崆峒—道文化陈列》。

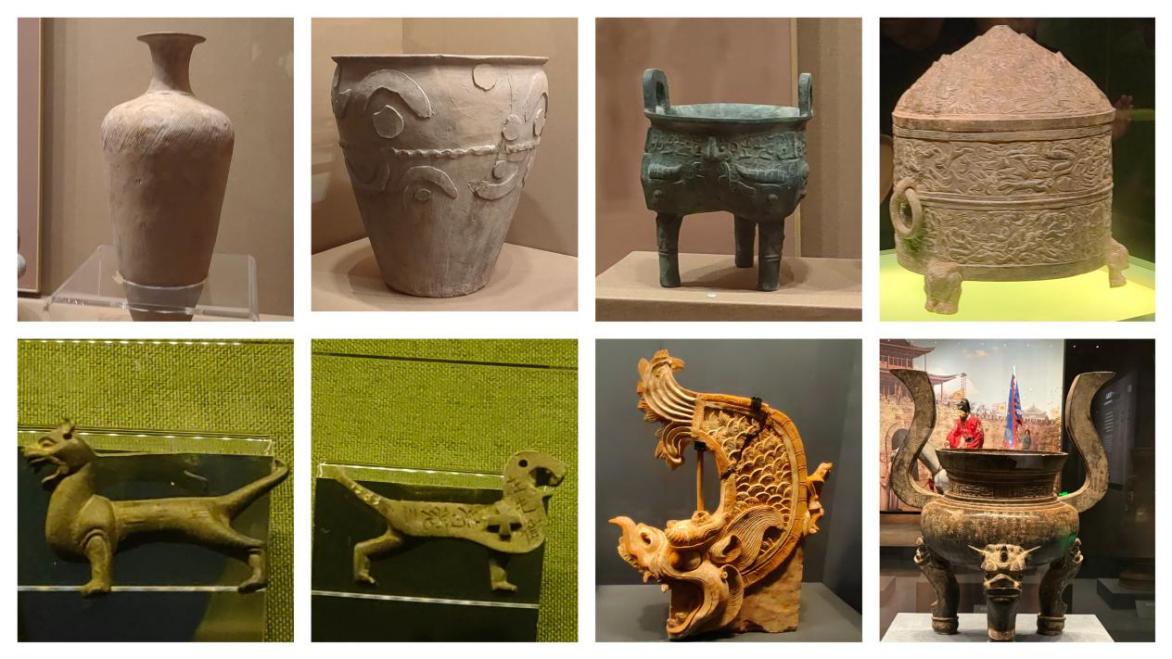

图为陇宝泾华—平凉历史文化陈列

在陈展部主任寇少丽及资深讲解员史老师的引导下,实践团重点参观了《陇宝泾华—平凉历史文化陈列》,亲身领略了平凉的历史文化、人文风貌和国宝文物的靓丽风采,众多展品令人印象深刻:

旧石器时代晚期的泾川人头盖骨化石(约5-3万年前)的全息影像生动展现了这一甘肃及泾河流域最早人类化石的发现与研究意义,昭示着陇东大地悠久的人类活动史;新石器时代仰韶文化的代表——绳纹红陶尖底瓶与附加堆纹陶缸,则以其朴拙的造型和纹饰,诉说着史前先民的日常生活与制陶技艺;饕餮纹铜鬲上威严的兽面纹与腹内铭文,映射出西周青铜时代的礼制庄严;作为镇馆之宝的东汉博山盖神兽纹铜樽,其博山形盖满饰仙人瑞兽,腹部浮雕云海龙虎,三熊为足,工艺登峰造极,堪称东汉青铜艺术的典范。驻足于一件件承载历史的文物前,实践团成员深感责任在肩:不仅要守护好这些珍贵的文化根脉,更要致力于在新时代的土壤中,让古老的文明焕发出新的生机与活力。

图为博物馆部分展品

在讲解员的引导下,实践团走进《泾河激浪——平凉革命历史陈列》展厅,最先映入眼帘的是序厅的雕塑,它着重表现了平凉人民在革命年代不畏苦难与牺牲,为革命事业作出巨大贡献的英雄气概。四大主题展区“革命火种”在陇东大地悄然播撒、“长征岁月”的艰难险阻铭刻着红军的钢铁意志、“抗日救亡”的烽火硝烟彰显民族大义、“红色屏障”则记录了平凉作为陕甘宁边区重要屏障的光辉历程。通过场景复原、历史文件、战时武器与老照片等质朴展品为载体,实践团系统回顾了平凉地区的革命先辈在陇东大地播撒火种、护卫陕甘宁边区的光辉历程。

图为《泾河激浪——平凉革命历史陈列

在平凉市博物馆《道源崆峒—道文化陈列》展厅的实践学习中,实践团成员在馆内黄帝文化主题展区深刻感受到平凉作为中华文明发祥地的独特底蕴。作为中华民族的人文初祖和五帝之首,黄帝的形象在历史长河中呈现出多个维度。与平凉相关的,正是其修道成仙的人间帝王形象。成员们表示,黄帝在崆峒山虚心求道、修身悟真的实践,不仅体现了中华优秀传统文化中尊师重道、追求真理的精神内核,更彰显了平凉崆峒山独特而深厚的文化底蕴。

西北师范大学文学院实践团的平凉博物馆之行,是一次跨越时空的文明对话:在周秦文物中触摸中华根脉,于红色展陈里淬炼信仰初心。成员们深刻体悟到:周秦文明的智慧底蕴与红色基因的精神力量,共同铸就了新时代文化自信的基石,让千年文明与革命精神在青春实践中焕发新光,为传承中华优秀传统文化和革命文化贡献青年力量。